Le trouble psychiatrique : entre violence et détresse

William Matejka

Avant même d’arriver dans le monde psychiatrique, il arrive que les personnes subissent un premier jugement dans la rue.

« La personne internée a été jugée irresponsable de ses actes »

Nathalie Colette-Basecqz, professeur de Droit à l’Université de Namur

Le “volet civil” dont parle Jean-Christophe Van Den Steen c’est une procédure bien particulière qu’on appelle la mise en observation. A l’inverse de l’internement, cette mise en observation est appliquée lorsqu’il n’y a pas eu d’infraction ou de fait plus grave. « Il s’agit d’une mesure plutôt préventive », résume Patricia Jaspis, magistrate à la chambre de protection sociale de Mons.

Alice Cohen, psychologue au sein des cliniques Epsylon, cite les quatres critères qui fondent la mise en observation : «La dangerosité, la maladie psychique décompensée, le refus de soin et l’absence d’alternative». Selon elle, l’établissement du critère de dangerosité est crucial et révèle une certaine criminalisation de l’étrangeté et de la folie.

Parmi les autres critères, il y a celui de la «maladie mentale» autour duquel un flou persiste. La loi ne donne pas de définition claire pour ce terme. La jeune psychologue, elle, situe le point de départ au niveau de la “décompensation”: « Les personnes qui arrivent en institution, y arrivent souvent parce qu’elles ne se contiennent plus assez elles-mêmes. Elles n’ont plus cette contenance, cette base de sécurité avec laquelle on s’enveloppe tous, et qui fait qu’on se maintient soi-même ». Pour développer cette notion de contenance, Alice Cohen utilise cette métaphore : « C‘est comme si on s’enveloppait d’une couverture pour que la chaleur reste avec nous. C’est se mettre en sécurité soi-même. Et il y a des personnes qui ne savent plus faire ça».

« Il y a ce basculement dans une réalité totalement différente »

Alice Cohen, psychologue à l’AREA+, au sein des cliniques Epsylon

Selon la psychologue, il y a décompensation quand quelque chose qui tenait lâche complètement chez une personne. Un phénomène très particulier parce qu’il peut se manifester de multiples façons: « Aucune décompensation ne ressemble à une autre ». Et ce constat concerne aussi les symptômes : « Il peut se passer tellement de choses, la personne peut commencer à entendre des voix ou avoir des hallucinations visuelles ».

Ce basculement dans une réalité différente, il arrive souvent au début de l’âge adulte. « C’est très rare que ça arrive avant 18 ans. Si ça arrive souvent plus tard, c’est parce qu’à l’âge adulte, on demande à la personne d’être responsable d’elle-même, d’incarner un statut symbolique », explique la psychologue. « Les stratégies que la personne s’était inventées avant pour tenir ne suffisent plus quand il s’agit d’incarner un statut fort. C’est là que ça bascule. »

Alice Cohen explique avec une certaine émotion la violence de ces premières décompensation, particulièrement chez les jeunes lors d’une première hospitalisation.

En réalité, la mise en observation se décline sous la forme de deux procédures, la normale ou celle d’urgence. La procédure normale permet à toute personne intéressée d’adresser une requête écrite au juge de paix pour demander la mise en observation d’un individu. Un rapport médical circonstancié accompagne la requête et décrit l’état de santé de la personne concernée. Le juge de paix a alors 24 heures pour fixer le moment de sa visite à la personne déséquilibrée. Lors de l’audience, le juge de paix entend le « malade » ainsi que toutes les personnes dont il estime l’audition nécessaire. Le jugement est rendu dans les 10 jours qui suivent le dépôt de la requête. S’il accède à la demande, le juge de paix désigne le service psychiatrique dans lequel la personne concernée sera mise en observation pour une durée maximale de 40 jours.

« La procédure normale n’aboutit presque jamais »

Christian Marchal, accompagnateur à l’Autre Lieu

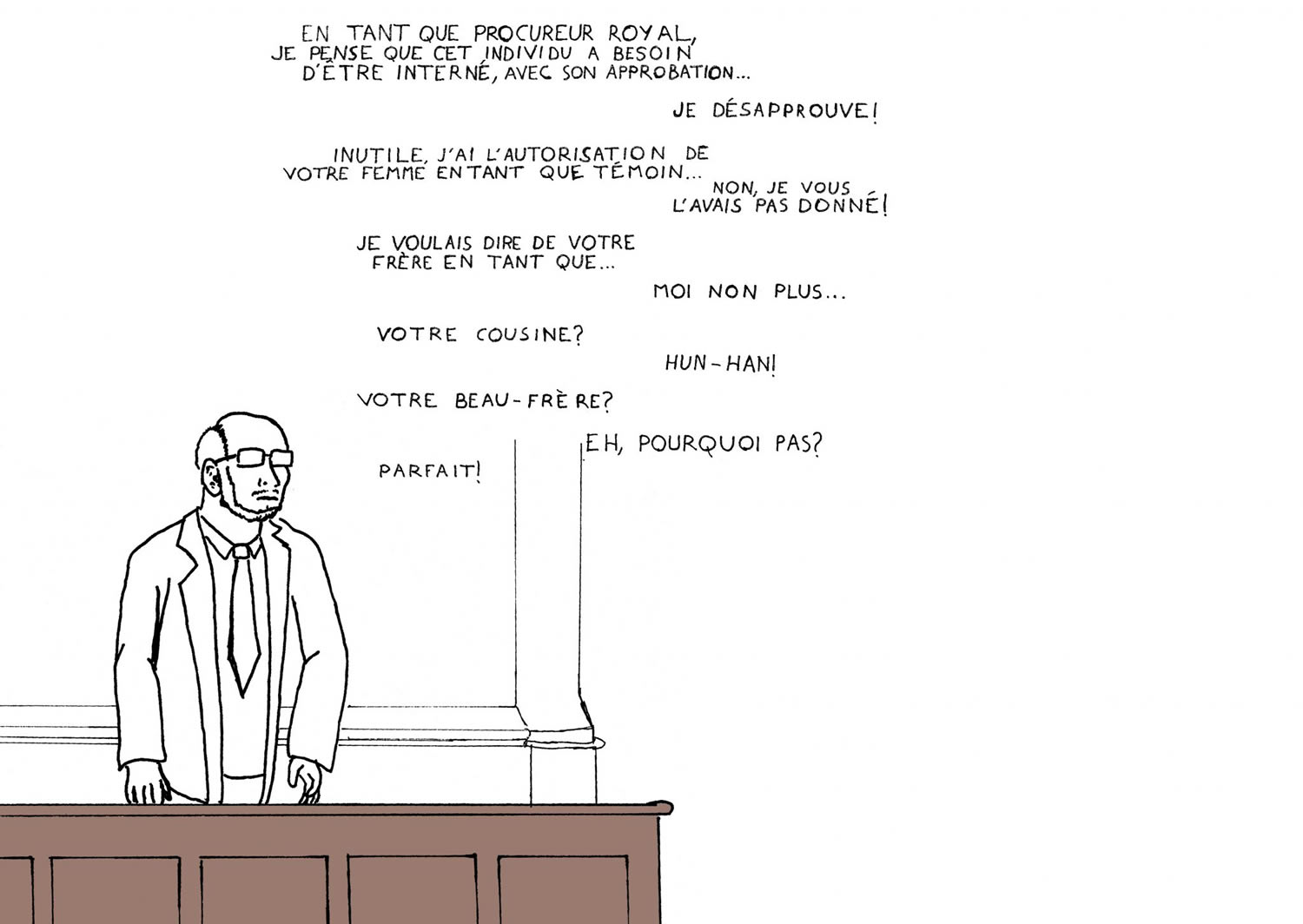

Étant donné que la procédure normale n’aboutit presque jamais, les personnes intéressées ont tendance à se rabattre sur la procédure d’urgence. Cette dernière implique la restriction de liberté immédiate pour l’individu concerné et est caractérisée par l’intervention du procureur du Roi. Une fois assuré de l’urgence de la situation, celui-ci peut décider de mettre la personne en observation dans le service psychiatrique qu’il aura désigné. Après, c’est le juge de paix qui entre en scène. Il prend alors tout simplement les mêmes mesures que celles décrites un peu plus haut concernant la procédure ordinaire.

La salle des archives du tribunal d’application des peines de Mons. L’armoire qui contient tout les anciens dossiers d’internement, toujours sous l’empire de l’ancienne loi.

Le 1er octobre 2016, la loi relative à l’internement vient remplacer la loi de défense sociale. La visée de cette nouvelle loi réside dans l’idée que le patient puisse rester le moins de temps possible à l’annexe psychiatrique. Cette loi est régie par un double objectif : protéger la société et fournir les soins nécessaires aux malades. Le point final entre ces deux buts est de parvenir à réintégrer la personne atteinte dans le circuit social.

Ce changement de loi sur papier en entraîne bien d’autres dans la réalité. D’abord, qui dit nouvelle loi, dit nouvelle chambre. Les commissions de défense sociale qui étaient alors chargées de traiter les dossiers d’internement sont remplacées par des chambres de protection sociale. Le magistrat et les deux assesseurs qui composent cette nouvelle chambre font de cette activité leur travail à temps plein, ce qui rend possible un suivi détaillé et un traitement approfondi de chacun des dossiers.

Dorénavant, l’idée n’est plus d’interner des sujets qui ont commis des délits mineurs qui ne portent pas atteinte aux personnes, comme ce pouvait être le cas précédemment. L’avocat Jean-Christophe Van Den Steen évoque ce décalage entre les époques avec une certaine ironie: “Je suis avocat depuis 21 ans. A une époque on poursuivait parfois les gens pour consommation de stupéfiants et on pouvait les interner”.

Aujourd’hui, seront concernés par l’internement des individus qui ont commis des délits graves ou des crimes susceptibles d’une peine d’emprisonnement. L’expertise psychiatrique est à présent obligatoire avant toute prise de décision d’une éventuelle mesure d’internement. La nouvelle loi apporte particulièrement une bonne nouvelle aux droits de la défense puisqu’elle permet à la personne de se faire assister par un médecin ou un avocat lors de cette expertise.

Mais la nouvelle loi reproduit quelques erreurs du passé, que Jean-Christophe Van Den Steen critique dans son cours sur l’internement destiné à la formation continue à l’ULB. Parmi celles-ci, il y a une vision « binaire » de la responsabilité pénale: la loi n’apporte aucune nuance au traitement de la personne, soit il est responsable et donc condamné a des peines d’emprisonnement; soit il est irresponsable et destiné à l’internement. Et puis, comme l’explique l’avocat dans son syllabus: « Il faut déplorer, enfin, l’absence de condamnation totale d’un système, tancé par la Cour européenne des droits de l’Homme, qui autorise la détention – post internement – des internés en annexes psychiatriques entre les murs desquelles il ne peut être imaginé raisonnablement un instant que tant des soins de qualité que des projets adaptés de rapide réinsertion puissent émerger« .

« L’avis du médecin reste un avis »

Nathalie Colette-Basecqz, professeure de Droit à l’Université de Namur

Avec l’arrivée de la nouvelle loi, l’expertise médicale est rendue obligatoire avant toute prise de décision à l’égard d’une éventuelle mesure d’hospitalisation en institution psychiatrique. Cette expertise médicale, comme son nom l’indique, est donc effectuée par un professionnel du secteur médical et est rendue auprès de l’organe judiciaire. Ce qu’il faut surtout garder à l’esprit, c’est que la décision finale revient au juge, comme le rappelle Nathalie Colette-Basecqz, professeur de Droit à l’Université de Namur : « l’avis de l’expert reste un avis, mais le juge n’est pas obligé de suivre, c’est lui qui décide ». En général, rares sont les juges qui vont s’écarter de l’avis d’un médecin, ils basent souvent leur décision sur cet avis. Mais il arrive que certaines décisions prises par des jugent s’opposent à l’expertise médicale et se discutent.

« L’audience est un moment assez interactif où on réactualise les données »

Patricia Jaspis de la Chambre de Protection Sociale de Mons

Des audiences obligatoires ont été mises en application au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ces audiences doivent se tenir au moins une fois par an et doivent garantir un suivi des personnes internées et une certaine évolution de leur situation. Mais c’est aussi au cours de ces audiences que la discorde entre le judiciaire et le médical se fait parfois le plus ressentir, comme l’explique Patricia Jaspis, magistrate à la chambre de protection sociale de Mons : « On [La Chambre de Protection Sociale] a parfois une tendance à vouloir pousser les gens vers la sortie. Et parfois on a l’impression que les médecins vont un peu dans l’autre sens. Pour les médecins, la personne elle est toujours malade, donc elle devra continuer à être soignée. Tant qu’ils trouvent que la personne doit être soignée, quelque part ils trouvent qu’il n’y a pas vraiment de raison de la libérer puisqu’elle est encore malade ».

En ce qui concerne l’application de la loi relative à l’internement dans sa globalité, le corps médical semble avoir plus de mal à l’adopter que son homologue judiciaire. « Ce qui est parfois difficile pour un médecin, c’est d’accepter la nouvelle loi », observe Madame Jaspis. « Elle est beaucoup plus cadrante et elle est très procédurière, alors que précédemment ça ne l’était pas. Ils ont parfois du mal à se couler dans ce nouveau moule. Ils ont toujours tendance à vouloir faire comme c’était avant, où c’était beaucoup plus simple, mais où il y avait beaucoup moins de garanties aussi pour les personnes internées. »

« Le monde médical ne perçoit pas les mêmes enjeux que le monde judiciaire »

Jean-Christophe Van Den Steen, avocat

Les grilles de lecture en droit et dans le secteur médical ne sont pas les mêmes, chaque univers perçoit des enjeux différents. Les professionnels du soin ont tendance à plus se trouver dans du qualitatif, tandis que le monde judiciaire fonctionne avec du quantitatif. Qualitatif ou quantitatif, finalement, l’essentiel reste le dialogue, indispensable pour envisager les meilleures pistes en matière d’internement.

Dans l’univers psychiatrique, la corrélation entre la dépendance institutionnelle – le fait de rester dans le circuit de l’internement pendant des années – et une situation sociale désastreuse est impressionnante. Un phénomène qu’Alice Cohen, psychologue à l’Area +, une institution dédiée aux jeunes, remarque au sein des services psychiatriques non volontaires : « Quand on compare un service de soins sous contrainte et un autre service psychiatrique, les gens ne viennent pas des mêmes couches sociales. En général, les gens qui sont placés dans les services de soins sous contrainte viennent de milieux beaucoup plus défavorisés et ont des histoires de vie beaucoup plus violentes ».

Dans l’univers psychiatrique, la corrélation entre la dépendance institutionnelle – le fait de rester dans le circuit de l’internement pendant des années – et une situation sociale désastreuse est impressionnante. Un phénomène qu’Alice Cohen, psychologue à l’Area +, une institution dédiée aux jeunes, remarque au sein des services psychiatriques non volontaires : « Quand on compare un service de soins sous contrainte et un autre service psychiatrique, les gens ne viennent pas des mêmes couches sociales. En général, les gens qui sont placés dans les services de soins sous contrainte viennent de milieux beaucoup plus défavorisés et ont des histoires de vie beaucoup plus violentes ».

« Ils naissent dans des familles déjà complètement fracassées » Patricia Jaspis de la Chambre de Protection Sociale de Mons

Selon la psychologue, c’est avant tout une énorme violence sociale qui amène les gens à se retrouver dans le circuit psychiatrique. C’est d’ailleurs sur base de ce constat que la jeune femme a décidé d’étudier la psychologie : « Je devais avoir l’intuition que la souffrance psychique venait d’une souffrance sociale, et aussi d’une injustice sociale », confie-t-elle.

Cette vision de la personne socialement défavorisée condamnée à rester dans le circuit psychiatrique dépasse la frontière du monde médical. En effet, lorsqu’on se penche sur la question côté judiciaire, l’avis reste le même. D’après Patricia Jaspis, magistrate à la chambre de protection sociale de Mons, la dépendance institutionnelle rime entièrement avec une mauvaise situation sociale : « Le nombre de personnes qui sont placées depuis longtemps, quand vous lisez leur dossier, dès le départ ce sont des gens qui avaient infiniment moins de chance de s’en sortir. Ils naissent dans des familles déjà complètement fracassées, déstructurées, avec des troubles psychiatriques sur x générations ». Au cours de sa carrière, la magistrate n’a en réalité vu aucune personne issue d’un milieu aimant et ayant reçu une bonne éducation rester en institution psychiatrique.

Pour Jean-Christophe Van Den Steen, au-delà de l’origine sociale de ces personnes complètement institutionnalisées, il y a une grande détresse. Une détresse face à laquelle il est difficile de rester indifférent. Pour traduire ce sentiment, l’avocat nous raconte quelques anecdotes tirées du travail avec un internés au parcours difficile.

« La psychiatrie doit rester un passage dans la vie »

Paco Baldi, éducateur à l’Area+

La notion de dépendance institutionnelle sous-entend aussi ce risque que des patients décident de rester en psychiatrie. Parce que l’hôpital représente un certain confort, parce que les plateaux repas sont servis, les entretiens individuels se font à la carte et puis surtout parce que les patients ne sont pas sans arrêt confronté à la réalité du monde extérieur.

Paco Baldi remarque que ce risque est déjà fort présent chez certains jeunes avec lesquels il travaille : « Ça fait parfois plusieurs mois qu’un jeune est chez nous et ça commence à être difficile de le réinsérer dans la vie normale, ordinaire ». Le travail des professionnels du monde psychiatrique, selon cet éducateur, ce n’est surtout pas de fidéliser les patients à l’institution, au contraire : « La psychiatrie doit rester un passage dans la vie et ce n’est pas un endroit où on s’installe. Il faut vraiment qu’on puisse se dire que la psychiatrie c’est un temps, ça ne va durer qu’une partie de votre vie et après nous à un moment on vous lâchera, on passera le relais », explique l’éducateur.

Ailleurs dans cet univers psychiatrique, les internés eux sont face à des questions bien plus lourdes. Entre des soins souvent peu adapté, un environnement qui n’aide pas, une solitude extrême et une profonde résignation du personnel thérapeutique, il peut-être extrêmement difficile d’entrevoir le bout de son parcours psychiatrique. Le psychiatre Mathieu Le Quément de l’annexe psychiatrique de la prison de saint-gilles répond à cette question difficile: y-a-t il une fin au parcours psychiatrique d’un interné?